Message

大自然と庭

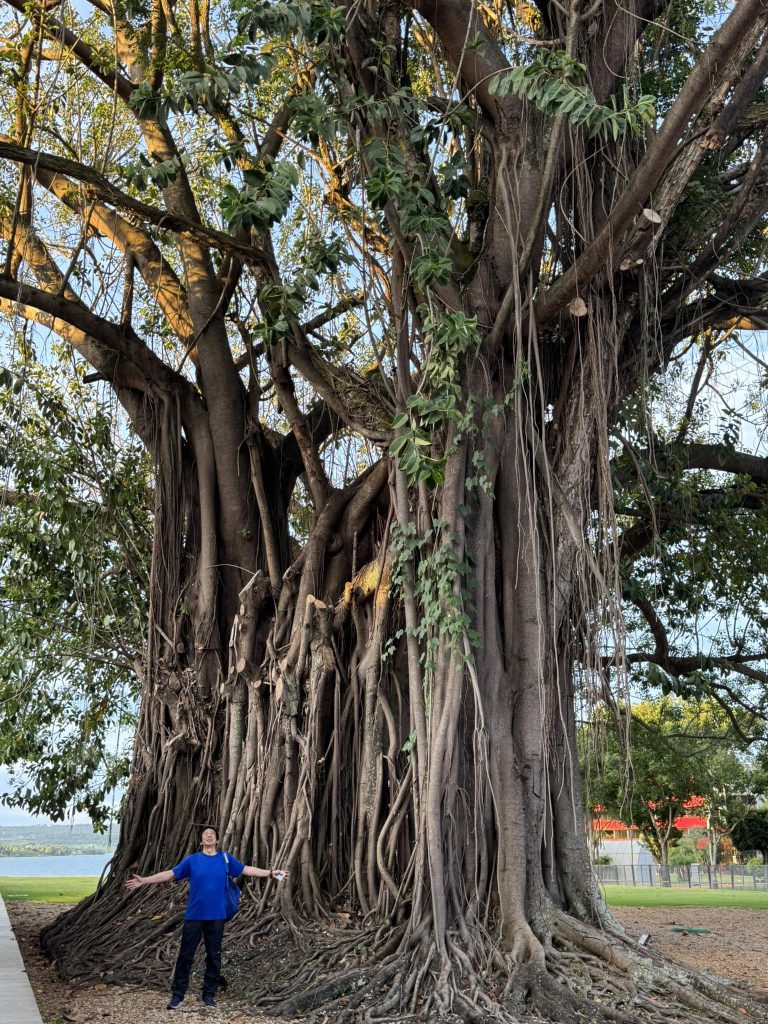

2025/3/5土は鉱物でない。何百万年何億年という時間をかけて気候が育て上げた藻類の死骸の積層に無数の生物が共生するコロニーである。たった1グラムの土にも億単位の生物が住む。土に恵まれた日本住んでいると土の有り難みはわかりにくい。生きている土の層は薄い。気候に含まれる雨量によって様々ではあるが、深さは精々1メートル前後に過ぎない。地球という惑星の直径に対して大気がリンゴの皮程の厚みもない以上に、この土壌と呼ばれる層は極めて薄い。この薄い層によって森の木々は生かされている。むしろこの土壌そのものが森の本質であると言っても過言ではない。森に悠々と生い茂る樹木は、人体で言えば手足のようなもので、内臓を擁する本体は土壌の中に隠れている。さらに言えば、木々は土壌を媒体として繋がり合い、大いなる存在を形成している。

人々は常に自然を欲している。快適な温湿度環境だけを望むのであれば家に閉じこもっていれば良い。しかし大半の人間は週末或いは休暇の時期になると忙々と山へ海へと出かける。森の木々と同様に大自然との繋がりを求めている。科学的に追求すればバクテリアやらオゾンならと無数の理由付けが可能であるが、その一つ一つの理由を積み重ねてもその動機は見つからない。詰まるところ、人は自然の一部であり自然から離れると、母親から引き離された幼児のように心が泣き叫ぶのであろう。

ひ弱な人は大自然に住めない。だから庭を作る。専門家は庭の事をランドスケープと称する。庭は大自然の代替え品である。ただしその代替えのリアルさには度合いがある。人間の都合でどこまで抽象化するかという事である。その度合いに正解はない。フランス式庭園に見られるような形而上学的な庭園には、極めて抽象的な美学がある。フランス式庭園における植物達は飼い慣らされた家畜やペットのように其々の役割を演じる。この種の庭園は手間がかかる。高級な血統書付きのプードルが丁寧なトリミングとシャンプーを欠かすことができないように、毎日の掃除と刈り込みは必須である。イギリス庭園は自然に見える。しかしその自然はあくまでも人が思い描く空想の産物であって大自然ではない。植物を自然に任せると野放図になってしまう。面倒な植物を排除した石庭という形式が日本にはある。しかし庭が外部である限り葉や種は飛んでくる。

エコトーンという用語がある。環境が切り替わる領域のことであるという。例えば海と陸にある磯辺がそれである。そういうところには豊かな生態系が生まれる。人類もそのエコトーンに生まれた一種である。ジャングルに住まいは楽ではない。人は木々を切り開き森の端に人は住む。手を加え人の飼い慣らし人の用に供し易くした森を杜という。森は別名で里山とも称する。現代のランドスケープデザインは、この人為のエコトーンを作る仕事である。

ゴルフ場のように美しい芝生と枝振りの良い木々を揃えた都市公園は絶え間ない手入れを必要としている。農薬も欠かせない。昨年「学校の裏庭に自然の森を作りましょう。」と提案したところ即座に反対にあった。「森は手間もお金もかかる。やめて欲しい。」同様の話が頓挫した東京都の都市博でもあった。「森は手間がかかる。」というのである。結果として大多数の都市公園では規定通りの高木と低木が植わり、広場が広がっている。不思議な話である。自然の森は植木屋さんもランドスケープ会社も必要としていない。何故都市公園は手間隙を要するのかと言えば、自然とは違い共生の生態系が存在していないからである。

近年苔庭が流行っている。海外から多くの観光客が苔庭の美を求めて苔庭を訪れる。寺院とは関係なくアートワークのように美しくと作り上げられた苔庭も注目を集めている。その大多数の苔庭は絶え間ない苔の移植が必要とするという。それとは対照的に、苔庭の元祖である西芳寺は苔の移植をしない。苔とは自然に発生する生き物であるからである。西芳寺に実際に訪れると、印象派の画家スーラの点描のように多種多様な苔が小さなコロニーを作り混じることなく隣り合っている。猫の額ほどの起伏にも東西南北があり、違ったコロニーが育っている。その深みはゴルフコースのような移植に頼る現代の見せかけのアートワーク苔庭とは比べようもない。西芳寺の庭には、一つの山河がある。水際には湿地を好む毛足の長い草と苔が生え、乾いた石の上には、細かいヴェルヴェットのような細かい苔が貼り付いている。苔の上に聳える木々も、水との距離や日当たりによって違う。西芳寺の苔庭は応仁の乱により放置された枯山水に自生した植物たちである。その美しさに気がついた江戸時代の人々があるがままを微妙に調整することで生まれたのが現在の状態である。西芳寺の庭は人の手は入っているが、基本は自然界が作り上げた造詣なのである。

奇跡のりんごという映画がある。実話が元になっている。林檎は弱い木である。人の手が入らないと、あっという間に虫に食われたり病気になってしまう。そのリンゴを無農薬で育てようと苦心惨憺した人物の物語である。彼は最初は雑草を取ったり虫を取ったり酢をかけたりと、無数の創意工夫を重ねた。全くうまく行かず苦労して育てた林檎は虫に食われたり病気にかかったりして全滅してしまう。何年も何年も失敗を重ねるうちに借金を重ね、先祖伝来の畑を次々と売り払う羽目に陥る。いよいよ行き詰まったある日、山の中ではドングリの実が虫に食われず生き残っていることに気がついた。山の中では多種多様な生命が補い合っている。それに対して掃除された林檎園には単一種だけが栽培されている。そこで雑草を取らず他の木をはやし放題にしたところ、無農薬で林檎ができるようになったという成功物語である。実情はもう少し厳しいようであるが、学びがある。「りんごの木はりんごの木だけで生きているわけではない。」と言う。人は一人で生きられない。互いに依存しあって生きている。人は自然なしに生きることができない。食べるものも空気も全て自然の産物である。建築も同じである。建築も建築だけで生きているわけではない。豊かな土壌がなければ林檎が育たず農薬に依存せざるを得なくなる。同様に建築も周辺環境が貧しくなれば、空調という人工物に依存せざるを得なくなる。SDGsの自覚が必須となる昨今、ゼロエネルギー建築が求められている。ソーラーパネルを使い電気を起こし、高気密高断熱の箱を作る。その理想自体に何ら間違いがない。ここに誤謬が生じている。その手法さえ満足すれば十分であるという誤解である。型通りにゼロエネルギー建築を作ると、窓が開かない建築ができる。窓は小さければ小さいほど計算には有利である。すると周辺とのつながりが失われる。外と遮断されたゼロエネルギー住宅は水耕栽培の植物である。水耕栽培の野菜には味がない。

建築は木に似ている。周辺環境が豊かであれば、伸びやかな建築が育つ。厳しい環境であればサボテンのように自らを守り、それでも恵を受けようと努力をする。ランドスケープデザインとは建築が育つ植木鉢の土を整える努力をするようなものである。建築は必ずしも豊かな緑に囲まれた環境に恵まれてはいない。都市部では緑など皆無である。それでも人々は僅かに残された隙間に木や花を植え、それが無理であれば植木鉢を室内外に並べる。この努力を鑑賞という趣向に矮小化してしまうと、誰も彼もが緑を環境に欲する理由の解明はできない。庭や植木鉢は人の生活に属するのではなく、人はその一部として生かされているのだ。言い換えれば庭や植木鉢は人が生息する土壌そのもので、建築は環境と人を介在する装置にすぎない。軒や窓は、周辺の光を力となし空気から栄養を取り込む役割を担う木々における葉である。

( きぼうの街プロジェクトに寄せて )