Message

日本的なるもの

2025/2/10日本文化の源流として、しばしば縄文文化が引用される。日本書紀に記される起源よりも遥か昔の話である。八百万の神さえも忘却の霞に消え、神話さえも存在していない一万年の昔。その姿は微かに土中より掘り出される破片から類推された想像物にすぎない。だとしても様々な仮説に共通する項目がある。その時代は採取生活であったということである。採取生活に一神教はそぐわない。至近距離で目にするものは多様で一つの定理など見えず、日々の生活において、それ以上の遠目は必要ないからである。日々の指標は知恵の集積とそれを齎す大自然への感謝と恐怖が混じった畏敬の念に過ぎない。多神教である。多神教における人の生命は一つに依存する物ではなく、無限の綾取りが織りなす相互依存の存在の一点に過ぎない。

日本は文化のガラパゴスである。大陸からより洗練され統治に有用な宗教や文化が渡来し、それが既存の勢力を駆逐することなく取り込まれる。その取り込まれる過程で、宗教や文化は土着化し、気がつくと八百万の神の棚に収まり安寧してしまう。よって日本におけるキリスト教や仏教は、それが発生した本家とは異なる様相を含んでいる。日本という島国ではその無数の文化が独特な種となり、ガラパゴスのように種の保存倉庫として機能している。よって日本建築は元々中国発祥であるとか、日本の文字が漢字に発するとか主張することは無粋なのである。大鍋で野菜や肉を煮込むように、飛来する文化の断片が投げ入れられ溶解して、元が何であったさえもわからなくなった結果が日本である。

この大鍋の中で起きる同化にこそ日本の本質がある。日本は世界で唯一カトリック教会とモスクが隣り合える場所であるという。両者は強固な信念に基づいた一神教であり、それぞれの善意に基づいた大義がある。世界ではその大義が優れているが故に互いに相容れず悲劇を引き起こしてきた。なぜその悲劇が現在の日本で生じないかといえば、大鍋で起きる同化の過程にある。大鍋とはこの島国を取り囲む海岸線のことである。その証拠に同じ日本人が大陸へと進出した時は数々の悲劇を引き起こしてきた。今の日本国内が平和を保っているのは、日本人という架空の種族ではなく、この狭い島に醸成されてきた風土にある。風土の形成には少なくとも千年を要すると言われるが、日本文化の土壌はそれより遥かに古い。

日本は仕来りが多い。仕来りが広範に普及し墨付きを得ると様式となる。能はその中でも最も厳格である。役者の一挙手一投足が正確に計算されている。茶の湯も同様である。そのいずれも、当初は外来の文化を同化し体系化する為の知恵であった。故に全ての挙動には意味がある。翻って建築に話を戻す。和なるものの設計を依頼される時、我々建築家はこの仕来りに直面する。仕来りは信憑性をあるいは権威付けをするにあたっては便利な道具である。ここに危険がある。仕来りの由来には意味があるが、時を得ると仕来りの意味が風化し、本体が死に絶えた貝殻のように外形だけが残る。残された貝殻から失われた肉を想像することはできるが、失われた命は蘇らない。能の幻しに甦る空蝉である。仕来りは過去であり未来ではない。模索すべきは過去ではなく未来である。過去は蘇らないが過去から学び未来を見透かすことはできる。世阿弥や千利休は歴史の守護者ではなく、過去を貪欲に消化し生ける肉と成した創造者である。仕来りとは学び乗り越える障害物に過ぎない。

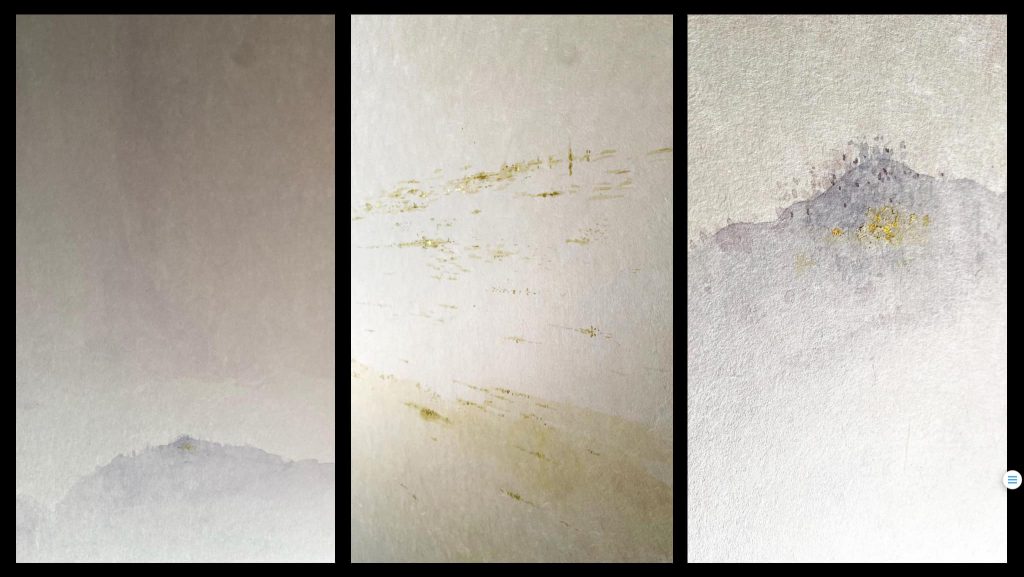

変わらぬ価値とは何か。それは一万年を超える風土にある。その風土とは気候だけではなく大鍋の中に溶解し同化してきた無数の文化でもある。その探究の過程は分析ではなく観察である。分析は物事を分解し定理を探究する手法である。定理を模索する時に関係性は邪魔である。その思考過程を線形という。英語で表現すればlinearという。人の脳は大自然の複雑さに比して余りにも幼稚である。故にわかりやすく単純化したものが科学である。世の真理を神の摂理という。本来神の摂理は到底人知の及ぶ域にない。科学は神に成り代わろうとする努力でもある。それに対し観察とは自らの位置を受け入れ、あるがままを受け入れる態度である。顕微鏡を除くのではなく、鳥の目を得て大空から世の成り立ちを見る。成り立ちは複雑な共生叢である。

日本的なる建築とは何か。敢えて和様あるいは和風とは言わない。ここでは議論が仕来りに形骸化することを避け、もっと遥かに柔らかく変化する現代の生き物を対象としたいからである。建物は単独で存在するものではなく、周辺の風土と共生する生命体でなければならない。一つには外であること。次に文化の多様性に寛容であること。この二つを考えて行きたい。

日本建築の基本は半外部である。半外部というのは微妙な表現で、文字通り中でも外でもない空間をいう。日本建築では縁側や軒下と称する部位がそれにあたる。もちろん欧米文化にもロッジア或いはベランダ等と呼ばれる半外部が津々浦々に存在する。しかし日本と欧米のそれには大きな違いがある。日本の場合には、その半外部が部位に留まらず、本体そのものまで周辺環境が浸潤する。ゴッドファーザー3に、枢機卿が水の中の石を割ってみせるシーンがある。水に長く浸されていても、世間の本質が変わらないという比喩である。ところが日本の場合は違う。日本の文化は柔らかく水を含む砂岩のようなもので、水に浸かれば変質し時には砕けてしまう。日本建築も同様で、その囲いは脆弱で嵐が来れば雨や風が簡単に吹き込んでしまう。貧しい訳ではない。その脆弱は豊かさである。日本の人々はその脆弱さを程よい塩梅であるとして受け入れてきたのである。「縁側の家」という我々の作品がある。その名称に矛盾してその家には縁側がない。その建物そのものが縁側なのである。「縁側の家」は細長く大きな開口部の引き戸を開き切ると、建物そのものが外部になってしまう。

我々の建物には大開口が多い。都心に近い線路のように幾重にも引き戸のレールが重なっていて、戸を引き分けると中が外になってしまう。正直なところ毎日全部開けるオーナーは少ない。強いて言えば夏の「ふじようちえん」ぐらいであろうか。実質年二週間ほど開ければ優秀な事例である。建設費の観点から評価すれば無駄である。嵌め殺しの窓は安い。それでも開くことは大切なのである。日本における建築にとって、守るということと同等に或いはそれ以上に、外と開き繋げることが大切な役割であった。現代建築の神であるミース・ファンデル・ローエは窓は透明な壁であるという。翻って、伝統的な日本の建築において、窓は壁がないところである。開いている状態が定常状態すなわちデフォルトなのである。窓は中を守るためではなく、環境を引き入れるためのしつらえである。

純粋な和様などというものを私は信じない。和室の基本要素である畳にせよ障子にせよ或いは床の間にせよ、起源が日本であると主張するには無理がある。同様に椅子や布団も同様である。過去から現在に至るまで渡来し続ける文化を、丁寧に吟味して同化する過程。そこにこそ和の趣がある。和なるものとは移ろいゆく新陳代謝である。四季に限らずあらゆる変化を受け入れ変容を懐に愉しむ。その同化の過程こそに本質がある。