Message

建築原風景

2023/7/24私が建築家になったきっかけが父親であることは間違いない。とはいえ、父親は鹿島建設の社員として一生を過ごした設計者に過ぎなかったから、継ぐべく家業もなく、父親も一度として建築設計を仕事として勧めたこともなかった。しかしそれなりに誇り高いサラリーマンとして家を守ろうとする姿があった。当時鹿島建設の設計部は新宿三井ビルにあった。父親はその高層階の角部屋に机を構えていて、応接セットが置いてあった。今思えば小さな部屋だったように思うが、子供心には映画のセットのようにスポットライトがあたっていて誇らしく思えた。その部屋へとエレベーターホールから向かう道筋で、幾人もの若い社員さんたちに声をかけられた。今思えば30代20代の若きホープであったのだろう。顔は覚えていないが、後々その幾人かの方々が叔父さんのようになって、陰日向で私を助けてくださった。帰りに模型室によって模型を見せられた。ミヤハラさんと名であったと思う。後日青い綺麗な極楽鳥のような美しい凧をもらった。

SDという雑誌があった。殆どの方はご存知であろうがSDとは鹿島出版会が長年出版していた良質な雑誌である。雑誌は無くなってしまったが、SDレビューは今でも続き若手登竜門として不動の地位を保っている。32才になって大学教員の職に着くと、SDの編集委員会に時折呼んで頂けるようになった。SD編集委員会は鹿島建設で開かれていた。するとその社内で次から次へと年嵩の方々から声をかけられる。「おおきくなったねー。」というニュアンスである。鹿島はそういう場所であった。皆さんにとって私は三井ビルでウロチョロしていた小僧のままなのである。私は全く覚えていない。30代半ばにもなってカワイイと思われてもハニカミようがない。そうこうするうちにSDレビューの審査員を務めるようになった。SDレビューの審査員をすると、鹿島昭一さんと食事をする機会があった。鹿島昭一さんと父親は同世代である。当然のことながら父親の話題が出た。恐縮の極みである。鹿島建設に就職することはなかったが、私の建築家人生には、釈迦の手の平のようにどこまで行っても鹿島が見え隠れを続けている。ちなみに処女作である副島病院も含め、我々の幾つかの作品は鹿島建設に施工して頂いた。

鹿島建設にて父親が担当した建物の一つに皇居の新宮殿があった。天皇陛下への一般参賀が催されるバルコニーが設えられた巨大な和風の宮殿である。設計総指揮は吉村順三氏。まだ40才そこそこであった父親は共同企業体の責任者として、宮内庁に出向していた。私が生まれた頃の出来事である。その新宮殿が私が5歳の頃竣工し、毎日グラフという雑誌に特集された。その特集号が我が家にあった。当然のことながら当時の私は実物を見たことはない。しかし実物を知らないが故に、まるで雑誌の中に印刷され手の届くことのない高価な宝石のように、限りなく神々しく見えたのである。控室へと至る障子に挟まれた長大な廊下。車寄せから松の間に至る大階段とその先に恭しく掲げられた東山魁夷の波の絵画。千草の間の襖の枠。全てが美しかった。父親の書斎の本棚の角に立てかけられていたその雑誌は、10年以上の間度々忍び込む私の手で擦れて、ボロボロに崩れてしまった。プロとなった今となっては、なぜコンクリートの陸屋根の上に、わざわざ勾配屋根をかけたのだろうかという疑問はあるが、そういうことを考えられるようになるのは、後々のことである。ちなみにわ父親が設計した自宅は、吉村順三風に設えられ、飴色の合板が、切妻屋根の垂木の下端にお洒落に貼り込まれていた。

私は建築雑誌に囲まれて育った。選択肢はかなり偏っている。鹿島出版会発行の雑誌だけである。理由は父親が鹿島出版会の立ち上げに関わったことにある。当時は鹿島研究所出版会と呼ばれていたとのことであるが私は知らない。生前の父親が話してくれた朧げな記憶をたぐると、鹿島昭一氏の命により人集めをしたということだったようである。その雑誌の中にピーター&アイブンシェマイエフのSD特集号7611があった。その水辺の住宅がこの世のものとも思えない程美しく、寝ても覚めても網膜から消えなかった。白い壁での中にさりげなくあるべくところにあるべく窓が設られているだけなのであるが、絶妙なバランスを醸し出していた。所々に分厚い自然木の窓台やテーブルが嵌め込まれていた。この温もりを保ちながらもモダニズム独特の明快な空間構成は、小学生であった私に刻み込まれ、建築家として一生涯変わらぬ指標となった。

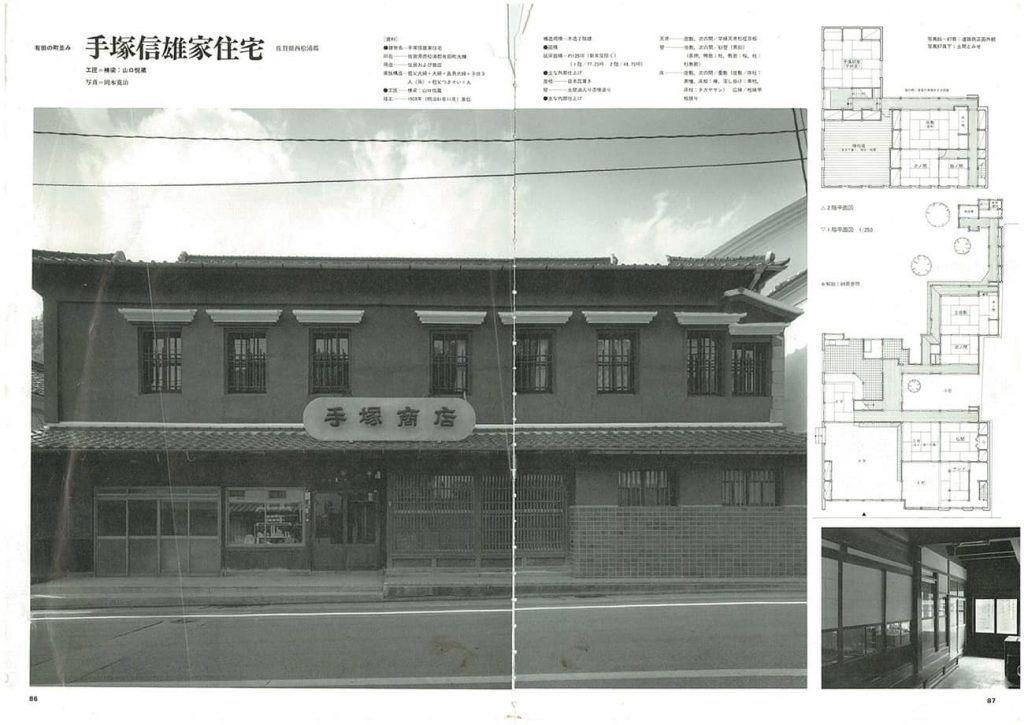

磁器で知られる九州有田町の中心に、間口九軒を構える平入りの町屋「手塚商店」がある。父親の実家である。ただし父親が育った家ではない。父親は上海で生まれ育ち、その後祖父のテキサスダラス駐在の影響を受けて親戚の家に預けられていた為、住んでいた時期は短い。。当時手塚家の本業は銀行で、祖父は佐賀城内に頭取宅を構えていた。手塚家は祖父文蔵を最後に三代続けた銀行業から退き、その本家を伯父が相続した。その町家を幼い私は父親に連れられて時折訪ねていた。明治末期の建築である。東インド会社とも交易を重ねていた貿易商で、今改めて建築家の目で見返してみると、恐るべく深度の趣向が凝らされている。道沿いは分厚い土蔵風の漆喰仕上げで、内側は和風である。座敷の垂木は軒先に直角ではなく、庭に開かれた角に向け対角線方向に斜めに差し掛けられている。庭園に目を向けるための工夫であろう。私の限られた経験の中ではあるが、中庭を挟みつつ次々と現れ出でる仕掛けのここまでの規模は他に例がない。中林梧竹の掛け軸が収められている床の間は、花梨と黒檀で組まれていた。当時の日本にとって陶磁器は生糸と並んで主要な輸出品であった。勉強目的で時折京都の名宿に泊まるようになったが、それと比較してもほぼ遜色がない。八代目当主の政蔵は、大工を本場京都に行かせて学ばせた、というほどの思い入れがその家にはあった。幼い頃から父親に連れられて通っていた私は、田舎の家とはこういうものだと思い込んでいたが、そうでないと気が付いたのは建築を学び始めてからのことである。後に芝浦工業大学の三井所清典先生により正確な図面が起こされ出版されている。

近年我々の作品の中に和風が増えている。和風というのは、和様、大仏様あるいは神殿造りといったアカデミックな定義にはのらない。「君の作品は〇〇様式だね。」と言われても困惑するばかりである。私の和風は幼児期に刷り込まれた皇居の新宮殿と有田の町屋を織り交ぜて、その上にモダニストのシェマイエフの作風が載せられた、混ぜ飯に過ぎない。ただ誇るべくは、その混ぜ物の大半は専門教育として叩き込まれたのではなく、思春期以前に肉や骨を育てるようにして、深く身体に刻み込まれているという点である。